Se una patria esiste. Riflessioni sull’ebraismo

Esiste un luogo dove il cuore trovi l’agognato riposo? Un luogo che possa chiamare casa e patria? Finallora errerà sperando e rammemorando, che si tratti di “un uomo, un popolo, una civiltà”. Un uomo erra in cerca di una casa, un popolo in cerca di una patria. Nel tentativo di sviluppare la questione senza separare […]

Viaggio in Italia: fotografare frammenti di un Paese

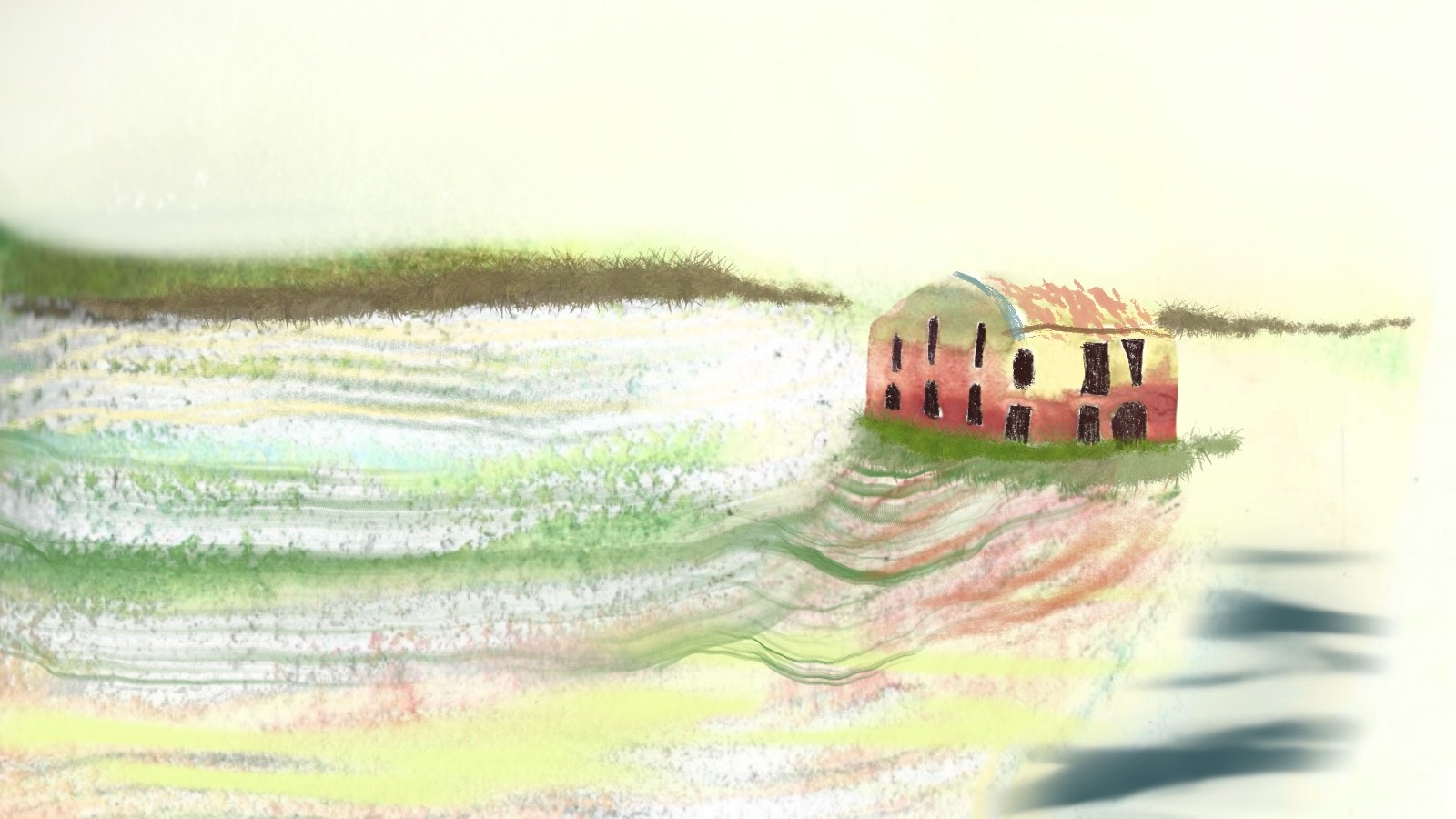

Viaggio in Italia: progetto fotografico del ‘84 di Luigi Ghirri affiancato dagli scritti di Gianni Celati. Subito il titolo a ricordarci l’opera di Goethe e, per antonomasia, l’intera tradizione del Grand Tour. Si svela così il primo interlocutore del progetto. Ma, al contempo e soprattutto, la più generale consapevolezza che sempre “viaggio in Italia è […]

Essere la città. Una passeggiata tra il tempo e lo spazio

Se la strada da percorrere tornasse ad essere, per una volta, corso alberato, vicolo angusto, piazza porticata? Tallone, dopo punta, dopo tallone imparerei semplicemente a vedere ciò che ho sempre (ciecamente) guardato. “Il passeggiatore solitario e pensoso” si smarrisce, così, sempre in luoghi concreti. C’è chi lo chiama occhio di Parigi, chi kinoglaz (cineocchio), chi […]